究極の超ウルトラ神フレーズ・ラスボス編

PDF step2&3

PDF step4

PDF step5

今回は、これまで数多くの生徒さんにお試しいただき、最も高い成果を挙げた練習方法をご紹介します。

テーマは――たった一つのフレーズを覚えるだけで、ほぼすべてのスタンダード曲を弾けてしまう――まさに「究極の超ウルトラ神フレーズ〈ラスボス編〉」です。

「えっ、一つのフレーズで本当に全部弾けるの?」と半信半疑の方もいるかもしれません。ところが譜面をじっくり観察すると、ほとんどのスタンダード曲はわずか4〜5種類のコードで構成されていることに気づきます。

実際に『黒本』や iReal Pro を開いてみてください。出てくるコードの大半は

- Maj7(メジャー・セブンス)

- Dominant7(ドミナント・セブンス)

- m7(マイナー・セブンス)

- m7♭5(マイナー・セブン・フラットフィフス)

- dim7(ディミニッシュド)

の5種類に集約されます。

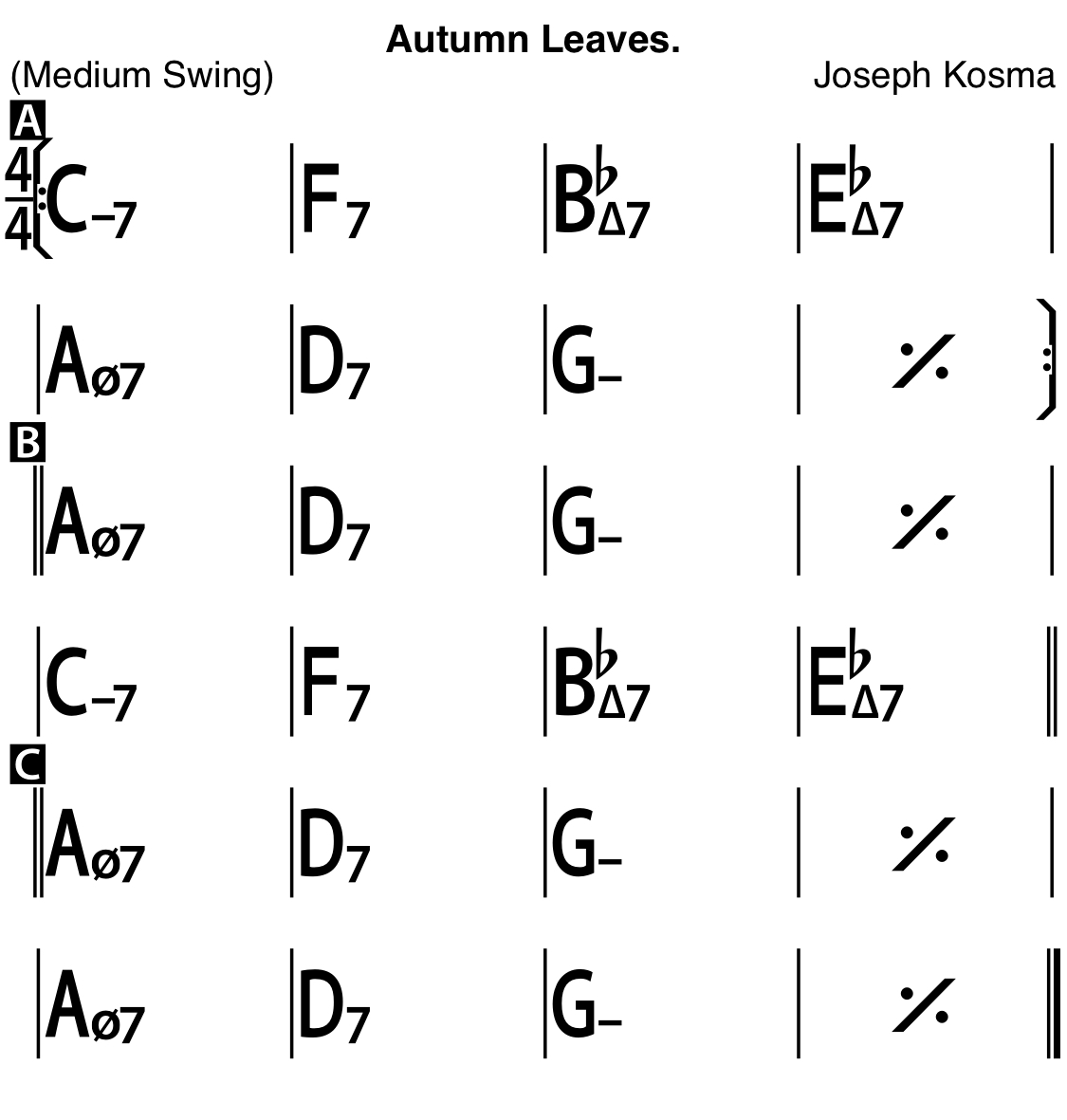

例えば枯葉のコード進行を見てみると

コード進行は少し簡略化されていますが、先ほど挙げた 4 つのコード・タイプ しか登場しませんね。

Gm … ここでは Gm7 とみなして大丈夫です。

Aø7 … ハーフ・ディミニッシュ(m7♭5/マイナー・セブン・フラット・フィフス)

ジャズ・スタンダードに登場するコードの大半は、メジャーセブンス・マイナーセブンス・ドミナントセブンス・ハーフディミニッシュの4タイプに集約されます。そして、この4種類すべてに応用できる“万能フレーズ”があるのです。今回覚えていただくのは、その たった1つのフレーズ。難易度はさほど高くありませんから、コツコツ練習すれば、ほとんどの方が必ず弾けるようになりますよ。

しかし、ステップが進むにつれて内容は難しくなり、頭が混乱する瞬間もあるかもしれません。けれども、ここで踏ん張って考え方と技術を習得すれば、そのリターンは計り知れません。上級プレイヤーが指板をどのように“見ている”かが体感できるようになりますから、ワクワクしながらじっくり取り組んでみてください。

とはいえ、繰り返しになりますが、これはかなり高度なテクニックです。一度見ただけで終わらせず、何度も見返して考え方と指の動きを体に染み込ませていきましょう。

それではまず、動画を効果的に活用するコツをご紹介します。

【動画の便利な使い方】

ステップに分かれているので、まずはそれぞれの趣旨を理解することが大切です。細かな部分は飛ばして、全体の流れを把握することをお勧めします。

全体の流れが掴めたら、その後に1つずつ丁寧に順を追って練習していくと良いでしょう。YouTubeの概要欄には、練習しやすいように目次と時間指定を入れておいてありますので、活用してください。細かい部分については、後に戻って確認することもできます。

このように、全体の流れを理解しつつ、ステップを追って練習していくことで、効果的な学習ができるでしょう。順序を守りながら、じっくりと取り組んでください。

では早速いってみましょう!

【ステップ1】フレーズを覚える

ステップ1は、フレーズを覚えるという比較的基本的なステップですので、難しいと感じることは少ないかもしれません。

ひょっとしたら「これは知ってる!よくあるやつだ!」って思うかもしれません。

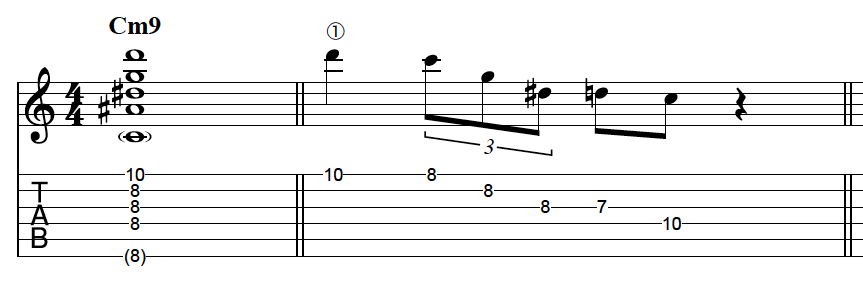

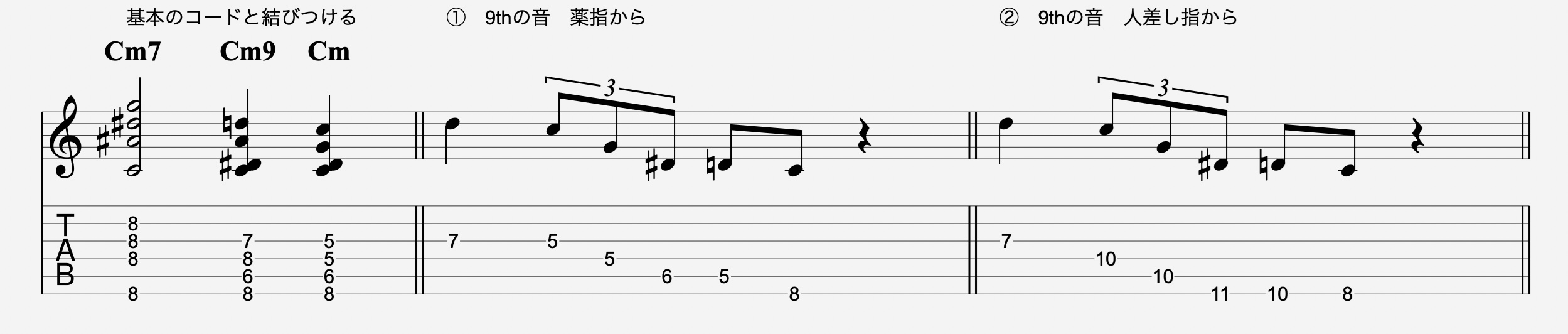

まずはCm9のコードに対してのフレーズを覚えていきます。

では次に運指を変えてみます。

そうすると少し難しくなりました。

とにかくこの二つの運指を覚えます。

次のステップでは、この二つの運指をずらして弾くだけです。

【ステップ2】フレーズをコードに対応させる

ここからステップ1で覚えたフレーズを、4つのコードに合わせて弾くだけなのですが、少し頭を使います。

演奏技術よりも理解力が鍵になります。けっこう頭を使うので、こんがらがってしまうかもしれませんが、大切なことなのでついてきてください。

まず、「なぜこの何てことのないフレーズが“究極の超神フレーズ”なのか?」という点を理解してもらう必要があります。

もしここでつまずいてしまう方は、コードトーンやテンションの知識が足りないのかもしれません。

私の過去の動画をブログでまとめてありますので、参考にしてみてください

(YouTubeだと過去の動画は探しにくいので)。

【コードについて】──4タイプだけ覚えればOK!

ジャズで頻出するコードは、実はこの4種類に集約できます。

| 表記 | 読み方 |

|---|---|

| maj7 | メジャー・セブンス |

| 7 | ドミナント・セブンス |

| m7 | マイナー・セブンス |

| m7♭5 | マイナー・セブンス・フラット・フィフス |

今回のフレーズは、この4タイプすべてで機能します。

そこで、4種類がそろっているスタンダード《Autumn Leaves(枯葉)》で試してみましょう。

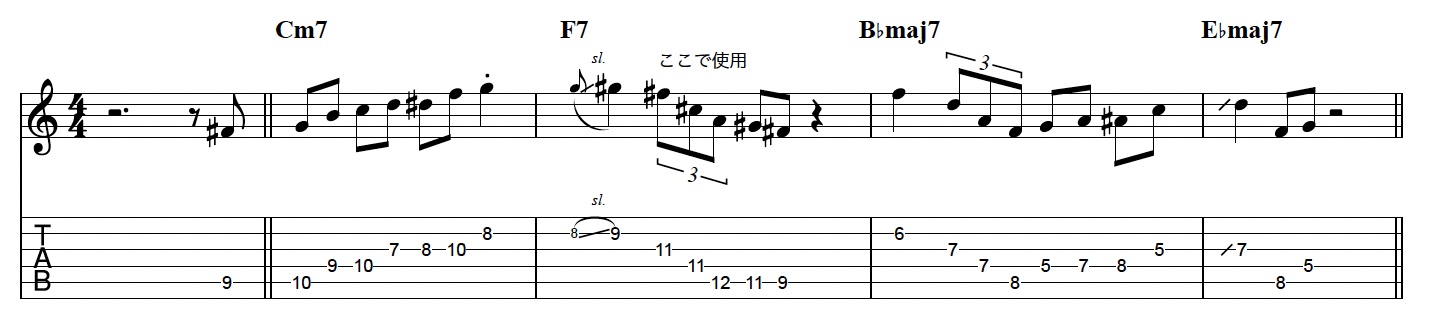

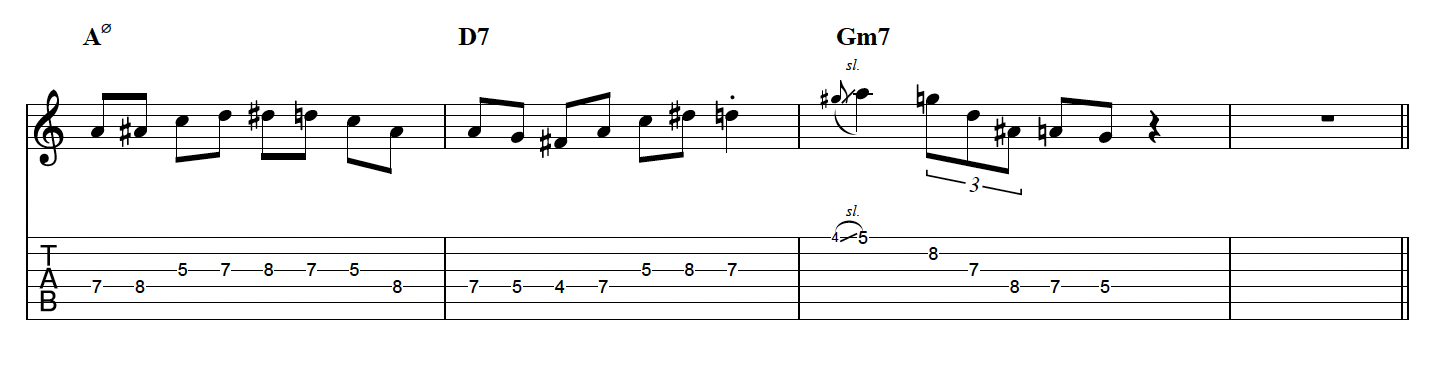

枯葉に出てくる主なコードCm7 → F7 → B♭maj7 → E♭maj7 → Am7♭5 → D7 → Gm7

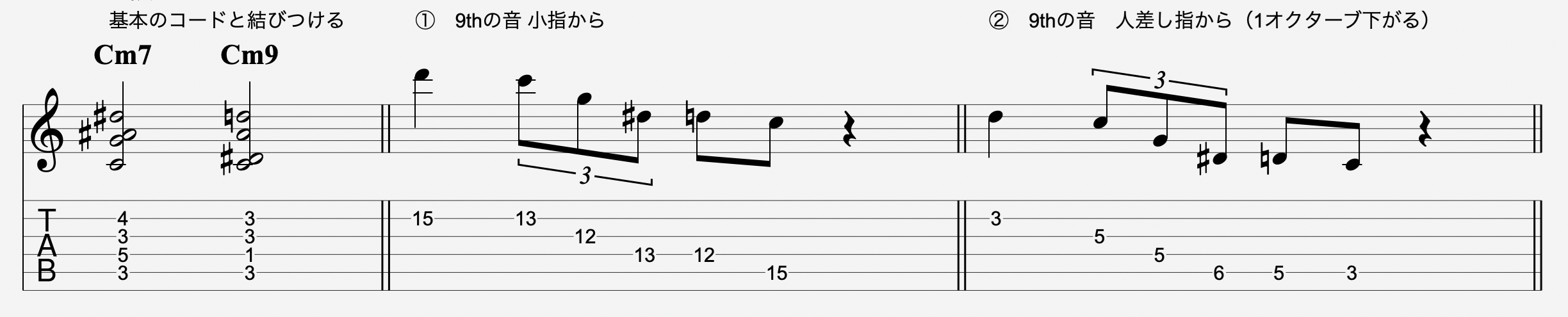

まずは Cm7 に、そのまま覚えたフレーズを当てはめてみてください。それだけで「なるほど、ハマる!」という感覚がつかめるはずです。

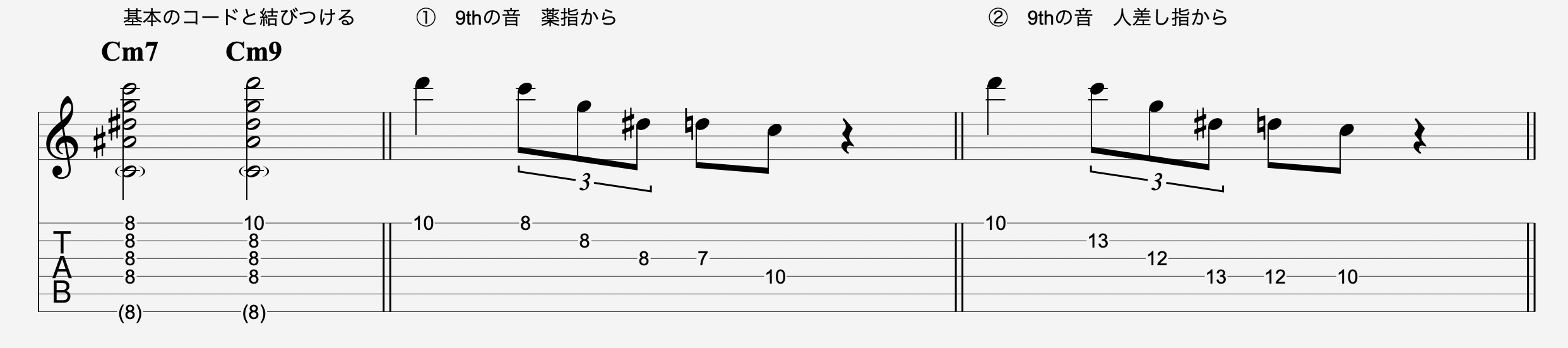

【Cm7】6弦の8フレットがルート 1弦の10フレットが9th(開始音)

でも大切なことは、ルートがどの弦にあるのか、そして始まる音がそのコードにとって何の音なのかということです。

なぜなら、5弦や6弦を基本とするコードを弾くのと同じくらいの反応速度で、フレーズを弾けるようにするためです。

以降は、ルートと始まりの音を意識しながら覚えていきます。

同じフレーズを同じ運指で弾いているのに、見え方が変わることで弾きにくくなることがあります。

そうすると、弾くポジションが離れてしまって弾きにくくなるのですが、ポジションについては次のステップで扱いますのでご安心ください。

ここではあくまで実戦ではなく、理解することが一番の目的なので、その点はひとまず置いておきましょう。

でも大切なことは、ルートがどこの弦にあるのか、始まる音がそのコードにとって何の音なのかということです。なぜなら、5弦や6弦を基本とするコードを弾くのと同じくらいの反応速度でフレーズを弾くようにするためです。

以降、ルートと始まる音を意識しながら覚えていきます。

同じフレーズを同じ運指で弾いているのに、見え方が変わって弾きにくくなります。

そうすると、弾くポジションが離れてしまって弾きにくくなりますが、ポジションについては次のステップでやりますのでご安心ください。とりあえずここでは実戦ではなく、理解することが一番の目的なので、それは置いておきます。

それでは、どんどん行ってみます。

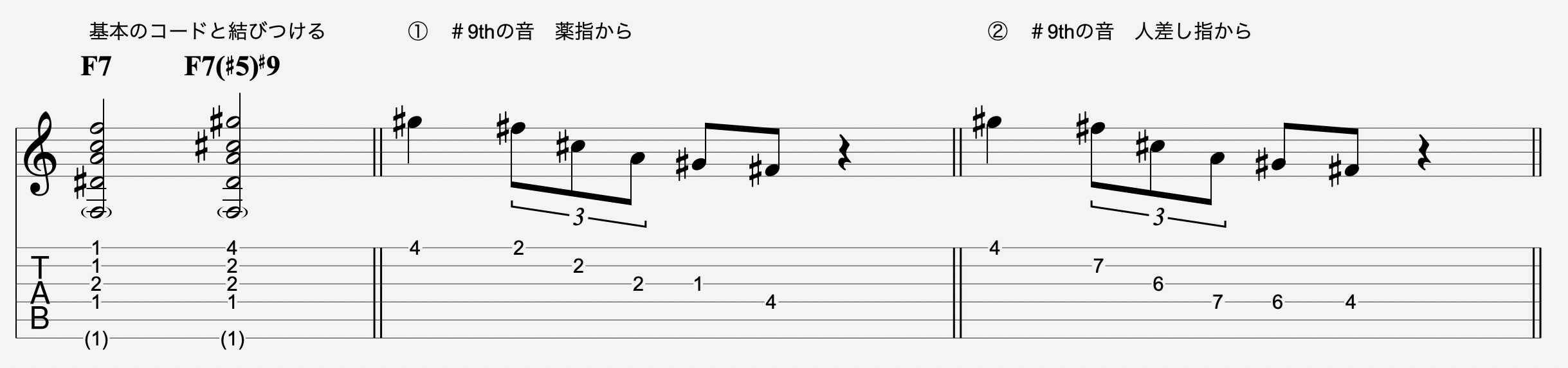

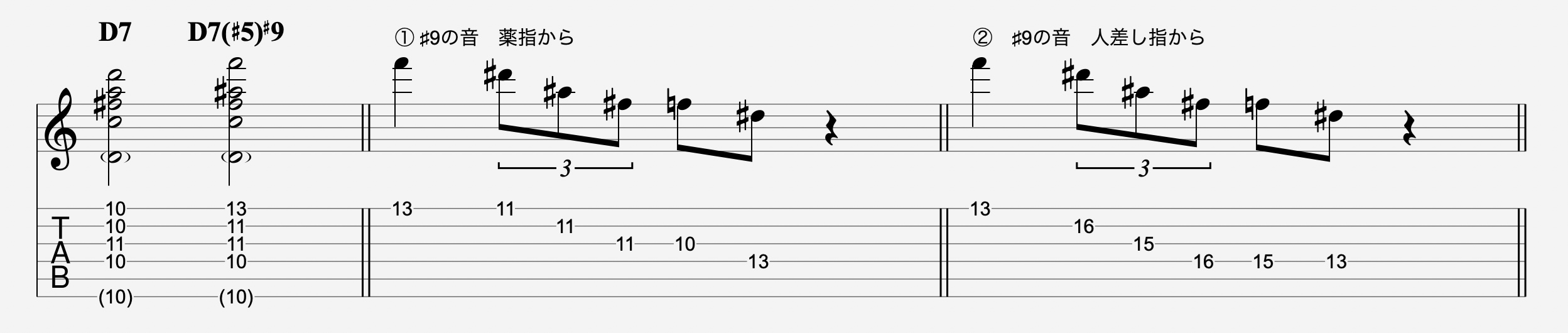

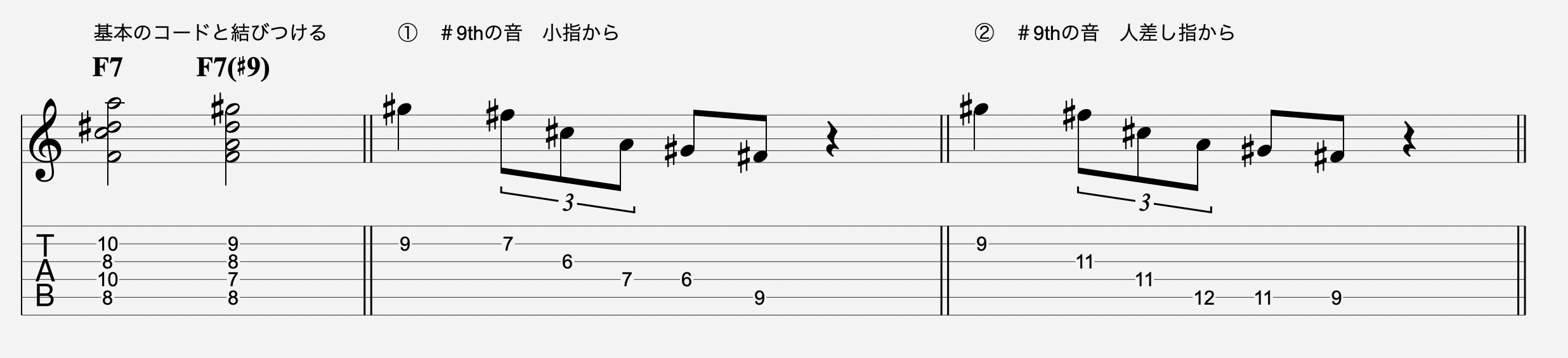

【F7】6弦の1フレットがルート 1弦の4フレットが♯9th(開始音)

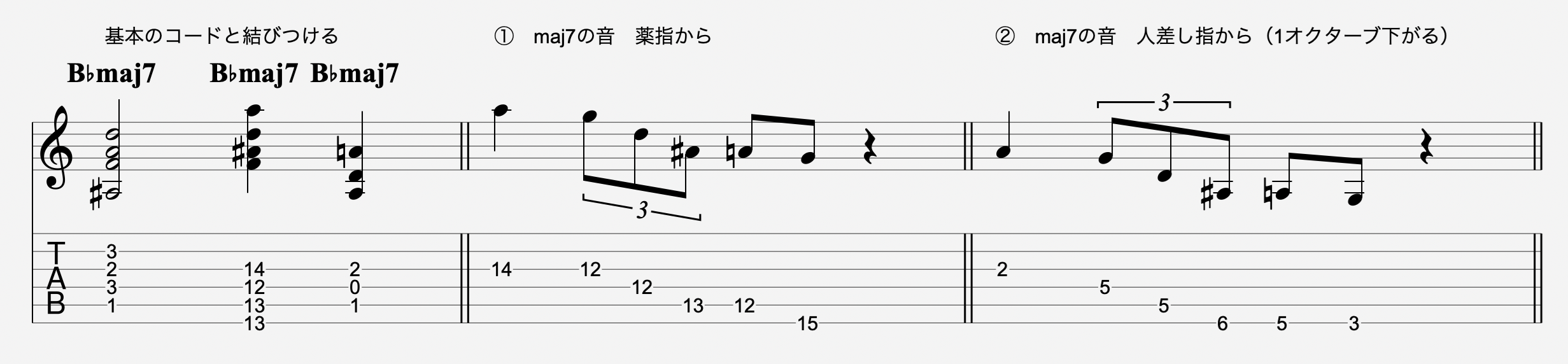

【B♭maj7】5弦の1フレットがルート 1弦の5フレットがメジャーセブン(開始音)

【E♭maj7】5弦の6フレットがルート 1弦の10フレットがメジャーセブン(開始音)

これはCm7と同じポジションですね。

【Am7♭5】6弦5フレットがルート 1弦10フレットが11th(開始音)

なんとCm7とE♭maj7と同じポジションになります。

【D7】考え方はF7の時と同じになります。

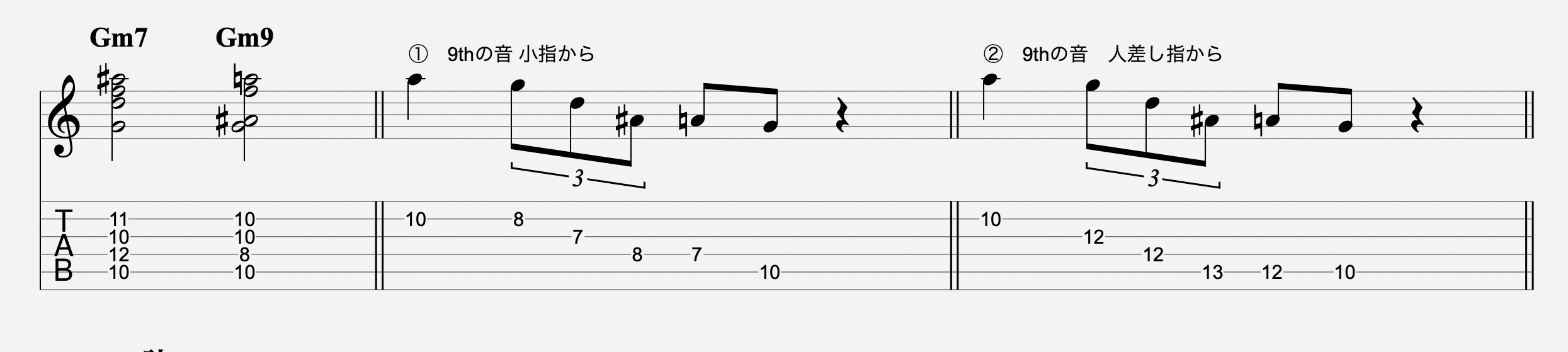

【Gm7】考え方はCm7と同じになります。

要するに、このステップでは、コードとフレーズを常に結びつけて考える癖をつけます。

どんなフレージングも、基本的にはコードフォームとの関係を理解しながら覚えていきます。

慣れてきたら次のステップに進みましょう。

【ステップ3】ポジションを変えて弾く

このフレーズを観察してみると、「1弦から4弦」で弾かれています。他の弦の組み合わせとしては、「2弦から5弦」と「3弦から6弦」の組み合わせが考えられます。そして、それぞれ2つの運指があると考えられます。

要するに、3つのポジションに対して2つの運指が存在するため、1つのコードに対して6通りの弾き方があります。

さらに、4つのコードに対応しているため、6 ✖️ 4 = 24種類の組み合わせが存在するのです。

この24種類の組み合わせを正確に理解し、ルートがどこにあるかや始まる音がコードに対して何の音なのかを把握しながら演奏する必要があります。そのため、非常に面倒で混乱するかもしれませんが、たったひとつのフレーズを弾いているだけなのに指板の使い方が明確になってきます。

実際の演奏は次のステップ4から行いますが、このステップ3を深く理解すると、ステップ2での「ポジションが離れすぎて弾きにくい」という問題は解消され、必ず近い場所に弾けるポジションが見つかるようになります。

それでは、順を追って進めていきましょう。

2〜5弦

【Cm7】6弦の8フレットがルート 1弦の10フレットが9th(開始音)

【F7】6弦の1フレットがルート 1弦の4フレットが♯9th(開始音)

【B♭maj7】5弦の1フレットがルート 1弦の5フレットがメジャーセブン(開始音)

【E♭maj7】5弦の6フレットがルート 1弦の10フレットがメジャーセブン(開始音)

【Am7♭5】6弦5フレットがルート 1弦10フレットが11th(開始音)

【D7】考え方はF7の時と同じになります。

【Gm7】考え方はCm7と同じになります。

3〜6弦

【Cm7】6弦の8フレットがルート 3弦の7フレットが9th(開始音)

【F7】6弦の1フレットがルート 3弦の13or1フレットが♯9th(開始音)

【B♭maj7】5弦の1or13フレットがルート 3弦の14or2フレットがメジャーセブン(開始音)

【E♭maj7】5弦の6or6弦11フレットがルート 3弦の7フレットがメジャーセブン(開始音)

【Am7♭5】6弦5フレットがルート 3弦7フレットが11th(開始音)

【D7】考え方はF7の時と同じになります。

【Gm7】考え方はCm7と同じになります。

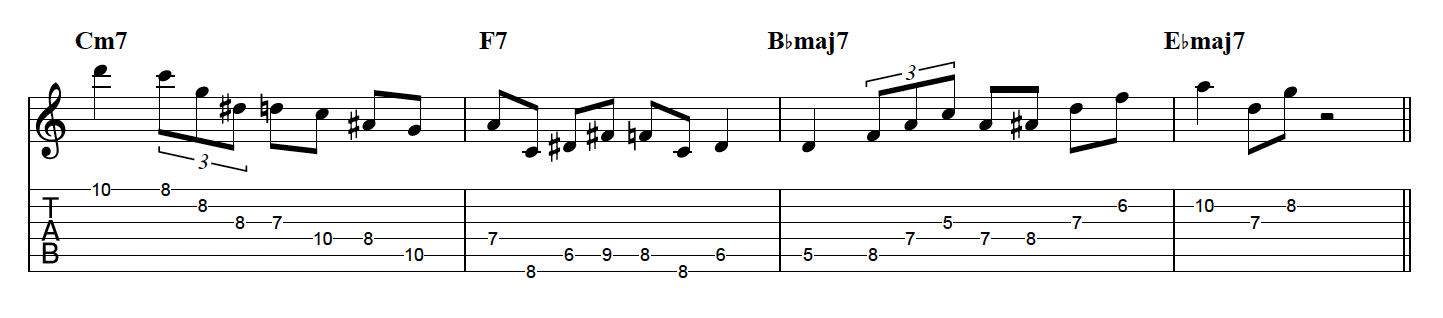

【ステップ4】実践

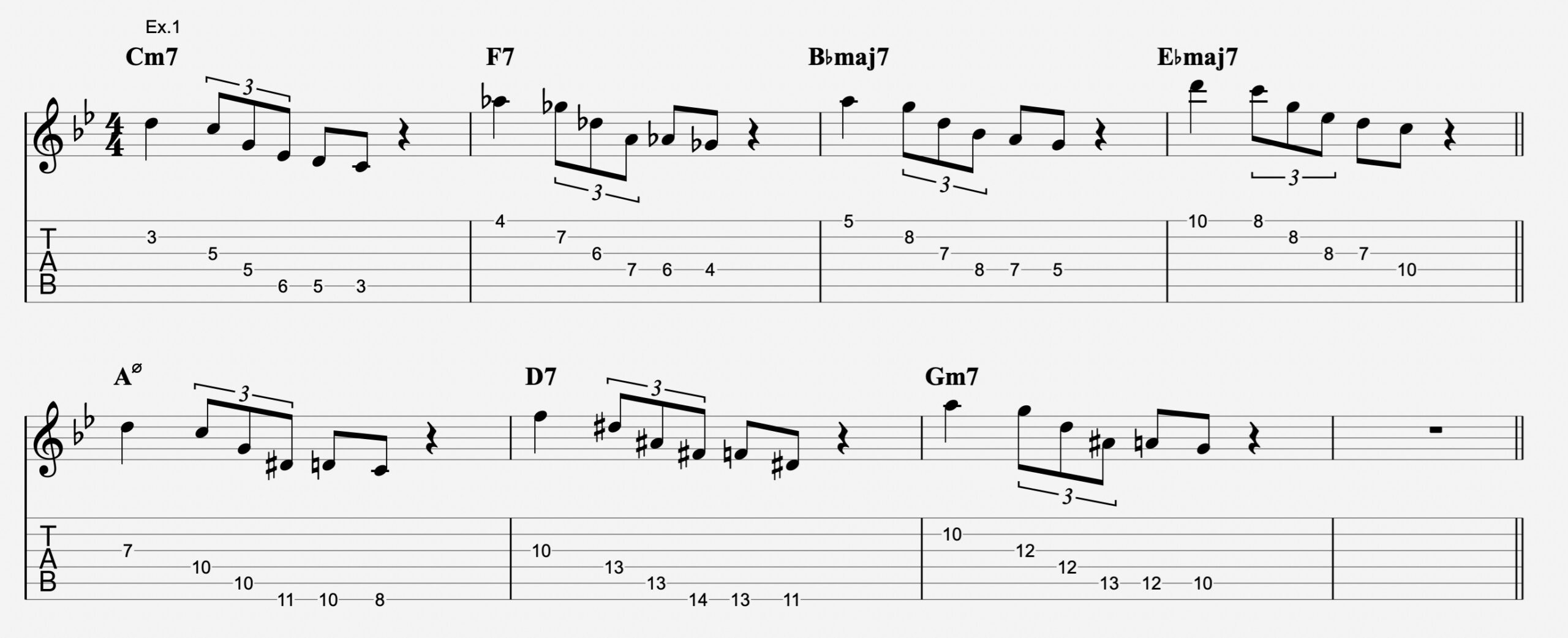

ここでは、枯葉のコード進行の中で、実際に試してみてどのような動きができるかを探ります。他のフレーズを使わずに、今回紹介したフレーズのみを使って演奏していきます。その際、コードの変化に合わせて弾けるポジションが近くに存在することに気づくでしょう。

このステップでは、自分なりに様々な動きを試してみてください。限定されたフレーズの中でどのような演奏ができるか、アイデアを思いつく限り実践してみてください。地道な作業ですが、忍耐強く取り組むことで自由な演奏ができるようになるでしょう。

以下はいくつかの例ですので、参考にしてみてください。おそらく、この記事を読んでいる皆さんは地道にステップをこなしていると思いますので、フレーズ例の説明は不要だと信じています。

以上、ご参考までに。

ここまではメカニカルな練習に焦点を当てたレッスンであり、ギターの技術向上に重点が置かれていました。音楽性や良い音楽を作る要素からは少し離れていたかもしれません。

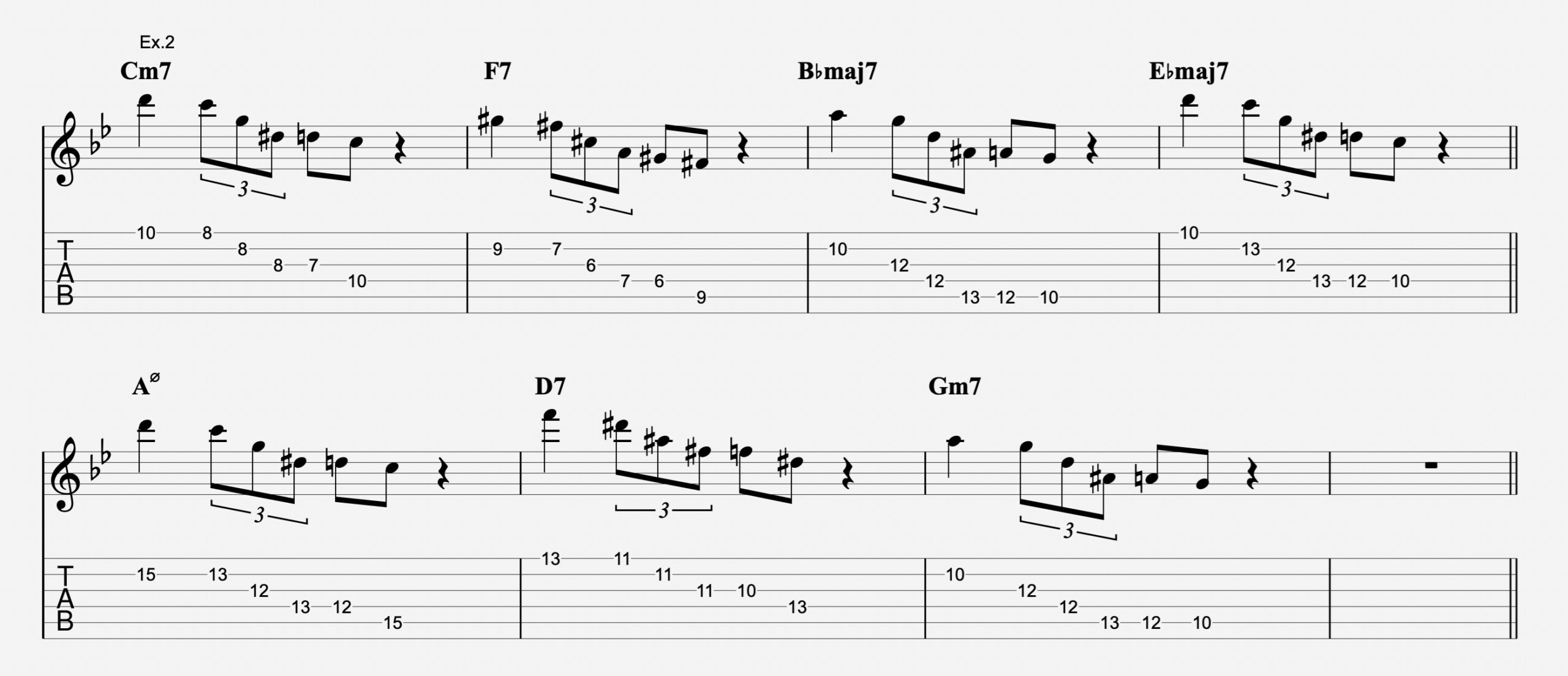

次のステップでは、より音楽的な演奏を目指すために、フェイク(アレンジや自分なりの表現を加えること)を取り入れた練習を行います。これによって、独自のスタイルや感情を表現する能力を向上させることができます。

【ステップ5】応用して自由に弾いてみる

ここのステップでは、今回学んだフレーズを少し変化させて弾いたり、いつでもアドリブとして自由に表現できるようにします。

良い音楽を作るためには、たくさんの優れた音楽を聴き、研究することが重要です。しかし、ここではまず自分なりにフェイクし、自然な音楽に聴こえるようになるために試行錯誤してみましょう。

重要なことは、今回覚えたフレーズを弾いたポジションの近くで、それに繋がる適切で効果的なメロディやフレーズが必ず見つかるということです。

自分なりに考えて、色々と試してみて、実際の演奏に役立ちそうなものを取り入れてください。もし自分の演奏を手助けしてくれるものでないと感じるなら、無理に演奏する必要はありません。自分に合わないと感じた場合は、別のアプローチを試しましょう。

いくつか例を挙げておきますので参考にしてみてください。

ex.1

ex.2

ex.3

ex.4

【注意】

このレッスンの目的は、技術力や理解力、対応能力を育てることにあります。センスを養うためのものではありません。つまり、上手くなることができるかどうかは個人のセンスによるということです。

ステップ5で上手く弾けない人は、多くの音源を聴いたり、コピーを繰り返したり、実際のライブを見に行ったり、良い音楽にもっと触れる必要があるかもしれません。

音楽には、個人のセンスや感性が大きく関わってきますので、それを十分に理解した上で、技術や理解を磨いていくことが大切です。このレッスンを通じて、基本的な技術や理解を身につけ、自分自身の音楽創作に活かしていくことを目指しましょう。センスは個人の持ち味であり、それぞれ異なるものですので、自分自身のセンスを大切にしながら、自分らしい音楽を作り上げていくことが大切です。

注意とまとめ

私たちは正しい音楽をすることが目的ではありません。

自分の好きなメロディを弾いて心地よい音楽を奏でれば良いのです。

今回のような論理的で、ともすると窮屈に感じてしまう考え方は、ポジションや使う音を縛って自由を奪ってしまうのではないか?と考えてしまうかもしれません。しかし、そうではなく、自由に近づくための方法の一つだと考えて、ゲーム感覚で楽しんでみてください。

ジャズギターは時間をかけて取り組むものだと思いますので、もっと本質的なことを丁寧に1から学びたいという方は、オンラインでも直接私の家でもレッスンを行っています。レッスンをご希望の方は、ブログのお問い合わせフォームからご連絡ください。

では、また次回お会いしましょう!