メジャーセブンとここまで違う!

ジャズの譜面に「C6」と書かれていたとき、なんとなく「Cmaj7でいいかな」と弾いたことがある方も多いのではないでしょうか。たしかに見た目はよく似ていますが、実はこの2つのコードには、思った以上に深い違いがあります。

それはコードそのものの機能というより、「どんな響きを持っていて、どんなフレーズが自然に聴こえるのか」という、音楽の“ニュアンス”に関わる話です。今回はその違いについて、わかりやすく説明していきます。

C6とCmaj7は似て非なるもの

C6とCmaj7。どちらもメジャーコードで、使われる音は一部重なります。でも実際にソロを組み立てると、全く違う方向のフレーズになることがあります。特にC6では、C7(ドミナントセブンス)っぽい響きが混じることが多く、少しブルース感のあるラインが自然に聴こえるのです。

それに対してCmaj7は、メジャーセブンスの音(B)を含むことで、どこか透明感や浮遊感を感じさせる響きになります。つまり、似たように見えても、そこから生まれる“音の雰囲気”はまったく別物だということです。

C6の上でよく使われるブルージーなフレーズ

たとえば、チャーリー・クリスチャンやレスター・ヤングのような1940年代のジャズプレイヤーたちは、C6の上で堂々とC7のようなフレーズを弾いています。

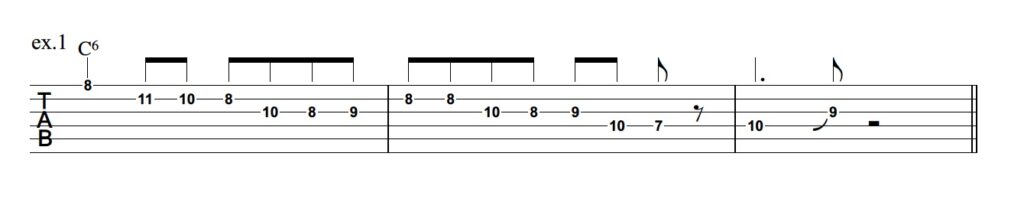

- 【譜例①】チャーリー・クリスチャンやレスター・ヤングがよく使った、軽やかで親しみのあるライン。6thコードの温かさを感じられる代表的なフレーズです。

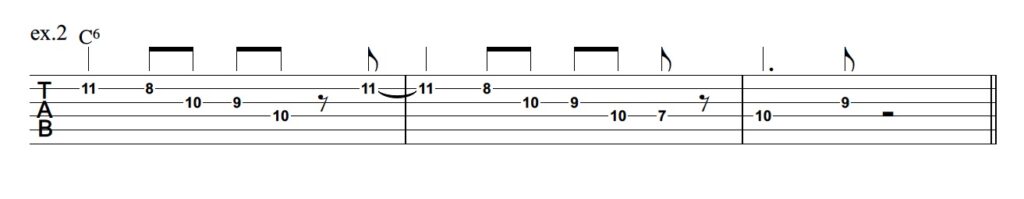

- 【譜例②】C7のアルペジオ(C–E–G–B♭)を使ったライン。普通ならC7の上で弾くような音使いですが、C6の上でも不思議なほどしっくりきます。ブルースらしい“にじみ”が出て、ちょっと渋い雰囲気が加わります。

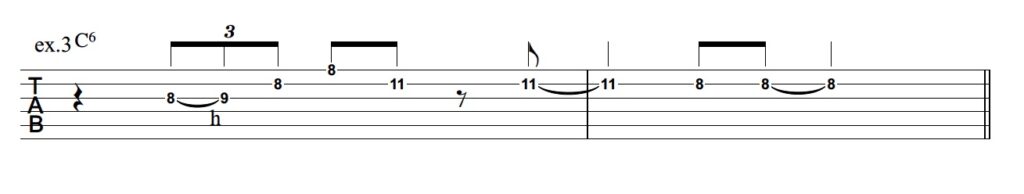

- 【譜例③】こちらもドミナントセブンスの感覚で弾かれたフレーズです。C6の響きに、さりげなくスパイスを加えてくれるようなイメージです。

これらのラインは、Cmaj7では“浮いて”しまいますが、C6の上ではむしろ自然に溶け込みます。C6には、どこか“人間らしい”温かさや、少し土臭さを感じさせるような雰囲気があるからです。

Cmaj7では洗練されたフレーズが活きる

Cmaj7の上では、もっと洗練された、いわゆる“浮遊感”のあるフレーズが使われます。代表的なのが以下のようなものです。

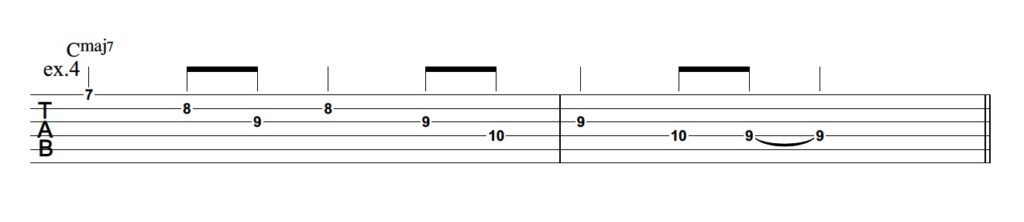

- 【譜例④】メジャーセブンス(B)をはっきり聴かせるライン

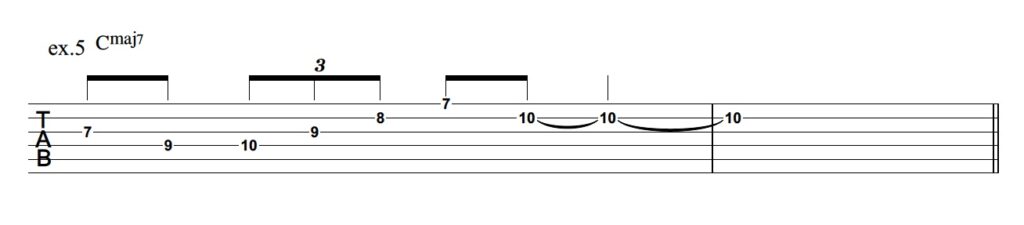

- 【譜例⑤】上昇系フレーズで13thで着地するような動き

- 【譜例⑥】グラント・グリーンがよく使う、リディアンを含んだモダンなライン

C6とは対照的に、Cmaj7ではブルースっぽさよりも、どこか都会的で洗練された空気感が大切になります。

曲によって、向いているコードが違う

たとえば《All of Me》のような曲では、最後のコードがC6で終わることがよくあります。そうした場面でCmaj7を使ってしまうと、雰囲気が少し違って感じられることもあるのです。

C6には「終わったなあ」「安心したなあ」という温かい感じがあります。それに対してCmaj7は、もう少し“空に広がっていくような”印象を持っています。曲のムードに合わせて、コードやフレーズを選ぶ耳を育てることがとても大切です。

最後に

理論で「C6 = アイオニアン」と理解することは間違っていません。でもそれだけでは対応しきれない音楽的な表現が、ジャズの世界にはたくさんあります。

今回ご紹介したフレーズを、実際にギターで弾いてみてください。C6の持つ“ドミナント的な柔らかさ”と、Cmaj7の“浮遊感や透明感”を、自分の耳と指で感じられるようになるはずです。

コードに応じて、どんな言葉(フレーズ)を選ぶのか――それがジャズの楽しさであり、奥深さでもあります。この記事が、皆さんの表現力を育てるきっかけになれば嬉しいです。